郑智化“吐槽”深圳机场,没有反转 | 锋面评论

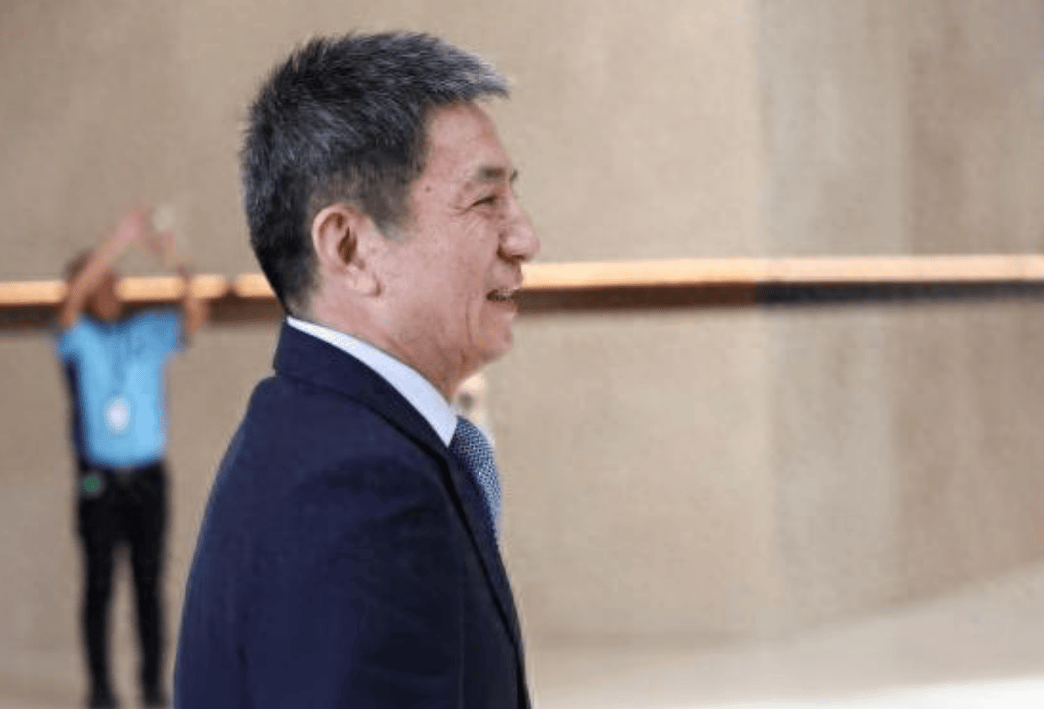

最近,歌手郑智化“吐槽”在深圳机场的经历,在网上闹得沸沸扬扬。

事情不算复杂,郑智化是残疾人,坐轮椅登机时,因为登机车和飞机舱门之间有25公分的高度差,“卡住了”,过程很不顺畅。他一生气,在网上发了帖子,说自己“连滚带爬”才上去,指责机场“没人性”。

这事儿像一块石头扔进水里,溅起了不小的水花。

说起来,这其实是我们生活中常会遇到的那种“别扭事”。你高高兴兴出门,却在某个环节被卡了一下,心里顿时窝火。对大多数人来说,这道坎可能就是一个台阶,一步就迈过去了。但对坐轮椅的郑智化,对很多行动不便的人来说,这25公分,就是一道难以逾越的鸿沟。他当时的糟心和无助,我们或许无法百分百体会,但应该能够想象。

深圳机场方面反应很快,道歉、解释、整改,一条龙。从解释中我们了解到,那25公分是为了安全必须留出的距离,而且当时其实有工作人员搀扶。后来流出的视频也证明了这一点,情况似乎没有郑化说的那么“惨”。

于是,舆论开始分化。有人仍然力挺郑智化,说他说出了残疾人士出行的难处。也有人觉得事件反转,是郑智化夸大其词,得了便宜还卖乖,毕竟机场态度那么好。

我们好像总是容易陷入这种争论:要么全对,要么全错。但真实的生活,往往处在中间的灰色地带。

深圳机场的规定,大概率不是为了刁难谁而定的。任何一个庞大的系统,都需要规章制度来保障安全、维持运转。但问题就在于,当规则碰上有血有肉的人,特别是那些有特殊困难的人时,它常常显得“冷冰冰”。执行规则的人,有时候也只是机械地照着条文做,忘了眼前这个活生生的人正面临的实际困境。这倒不一定是因为坏,更多可能是一种习惯性的麻木。

郑智化的“发作”,就像一根针,刺破了这种麻木。他用一种激烈的方式,提醒这个高效运转的系统:这里有一个被卡住的人,你们的流程在这里出了一点问题。他的描述或许带点情绪,有点夸张,但这情绪的背后,是一个真真切切的痛点。我们不必纠缠于他到底是“走上去”的还是“爬上去”的,真正应该关注的,是那个让他如此狼狈的“坎”确实存在。

值得欣慰的是,这件事最终有了一个向好的结果。机场没有停留在辩解上,而是拿出了实实在在的改进措施:以后优先给轮椅旅客安排方便的廊桥,多派一个人手帮忙,试试看用新设备来填平这个高度差。你看,一道看似无解的难题,其实是有办法解决的。只要愿意去想,去试。

这件事给人最大启发是,这个社会,不缺高楼大厦,不缺高速铁路,但真正的便利和温暖,往往还体现在如何对待那些“不方便”的人。是让他们“自己想办法”连滚带爬地过去,还是我们主动弯下腰,为他们搭一块板,铺平那一道坎?

郑智化是名人,他的声音能被听见,所以问题很快得到了重视。但生活中,还有更多普通的、沉默的“郑智化”,他们可能每天都在不同的地方,面对着各种无形的“25公分”。他们发不出声音,或者声音太小,没人听见。

所以,这件事最重要的点不在于谁对谁错,而在于它像一面镜子,让我们都看到了那些平时被忽略的角落。它提醒设计者,在画图纸的时候,能不能多想一想那些腿脚不便的人?它提醒服务者,在执行规定时,能不能多看一眼服务对象的实际难处?进步不是一蹴而就的。正是在这样一件件具体的事情中,在一次次摩擦、沟通和改善中,我们的社会才慢慢变得更好,更体贴。

那一道25公分的坎,郑智化过去了。但我们希望希望以后所有遇到同样坎的人,都能平平顺顺地过去。这需要全社会的关注和不断发声,更需要那些掌握着设计和执行权力的部门、企业,能真正把“人”放在心上做事。这可能就是这件事,告诉我们的最朴素的道理。

评论