“炒菜多放父亲爱吃的辣椒”,这样的好人评选有何意义

文丨布丁

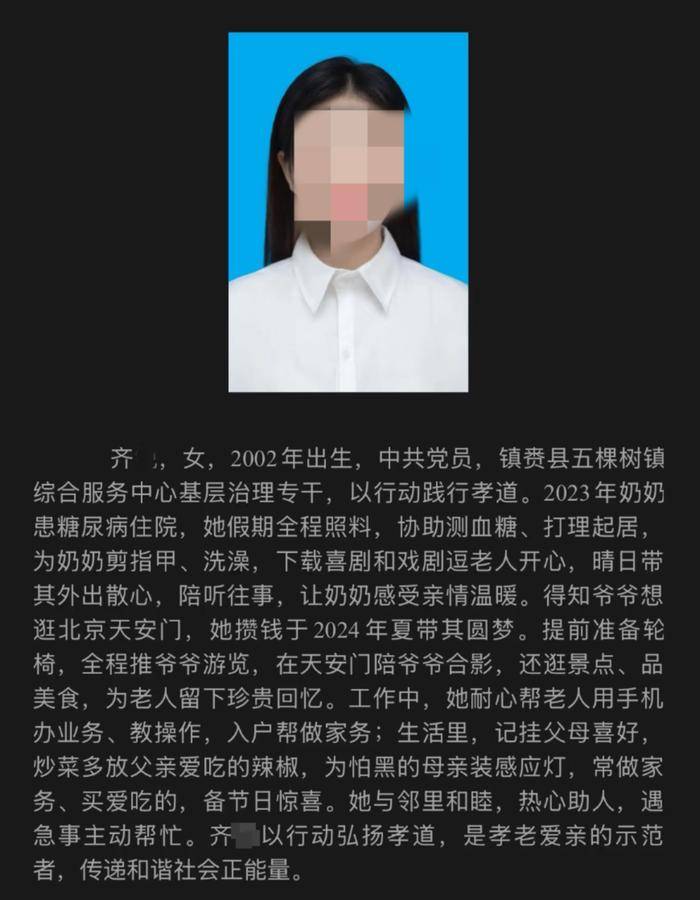

据封面新闻报道,近日,吉林白城市精神文明办发布的《关于白城市拟推荐申报2025年第二批“吉林好人”候选人的公示》,其中一位00后候选人齐某孝老爱亲的先进事迹,引发公众热议。

《公示》中的候选人事迹显示,2002年出生的齐某,是白城某镇综合服务中心基层治理专干,她践行孝道的事迹主要包括:

假期全程照料患糖尿病住院的奶奶、攒钱陪爷爷逛北京天安门;工作中,她耐心帮老人用手机办业务、教操作,入户帮做家务;生活里,记挂父母喜好,炒菜多放父亲爱吃的辣椒,为怕黑的母亲装感应灯。

很多网友对此吐槽:什么时候,“陪爷爷旅游圆梦”、“炒菜多放父亲爱吃的辣椒”,也能当做“好人”评选的先进事迹了?“吉林好人”评选门槛这么低么?

此事引发舆论关注后,8月11日,白城市精神文明办微信公众号删除了候选人公示,白城市文明办一名工作人员表示,在接到群众对候选人齐某候选事迹的质疑和反映后,已经取消了齐某作为“吉林好人”的候选资格,“不能因为一个人影响其他人的候选”。

不过,8月13日,中国吉林网报道,齐某的“吉林好人”候选人资格没被取消,还提到在推荐齐某过程中,评选组织单位征求了相关部门的意见,并进行了资格审查。白城市精神文明建设办公室专职副主任路远成表示,齐某是亲友和同事心中的好青年,传递着孝老爱亲的温暖力量。

这就把人看糊涂了。既然相关部门认为评选过程是严谨的,齐某的入围经得起围观和审视,为何一开始要删除公示,对外承认她的事迹是比较弱,取消其候选资格?变脸如此之快,难免让人怀疑,当地对“好人”的认定,是有严格的筛选和评定程序,还是某个领导一句话的事?

公开资料显示,“吉林好人”评选始于2014年,到现阶段已经发展成每季度评选一次。“吉林好人”评选共分五类——助人为乐类、见义勇为类、诚实守信类、敬业奉献类、孝老爱亲类。齐某候选的属于孝老爱亲类,官方的评选标准是——

孝敬父母,夫妻恩爱,育子有方,兄弟姐妹团结友爱,家庭生活温馨和谐;善待亲人,在亲属有困难时,做到不离不弃、守护相助、患难与共。

展开全文

倘若参照这一标准,齐某照料患病住院的奶奶、陪爷爷去北京旅游、做饭考虑父亲的喜好,确实体现了“孝老爱亲”。可问题在于,能做到这个程度的普通人实在太多,有什么必要专门评选出来作为“榜样”呢?

图片来源 中国吉林网

白城方面说,地方推荐后并不代表齐某就能评上“吉林好人”了,还得看省里的筛选。吉林省公布的今年第一季度“吉林好人”35名候选人名单显示,孝老爱亲类候选人在几大类好人中人数最少,只有两人被评上。一个很重要的原因,可能也是很难找到事迹比较特殊的候选人。

其实这也比较好理解。现实生活中,极端狗血的家庭或者极端感天动地的家庭,毕竟是少数,多数都是寻常的“孝老爱亲”。即便是身边人比较公认的“好人”,真要拿出来表彰,恐怕也举不出太多有说服力的事迹。尤其是这个评选还经常搞,能拿出来说的家庭,可能早就被表彰过了。

这可能也是这类活动普遍面临的尴尬。活动的初衷很好,是为了倡导社会向善。可是如果好人好事不够有“分量”,就起不到撼动人心的效果。中国吉林网的文章称,“‘好人’,最是平凡能共鸣”,可如果真是“平凡”,那大家都“平凡”,专门选个凡人去表彰就失去意义。

而好人好事要有“分量”,往往就意味着这个家庭会过得很悲苦,所谓“寒门出孝子”。如果真有悲苦中体现孝顺行为的,又会让人质疑社会救助制度是不是有缺位。可见,如果较真起来,这类评选就是存在很难自洽的矛盾。

评论